2022年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられることになりました。これにより、2004年4月2日以降に生まれた人は、18歳の誕生日に「成年」となります。では、18歳で成年となることによって、どんな影響が出てくるのでしょうか?マネー教育の必要性が高まる理由と合わせて見ていきましょう。

新成人になるのはいつ?

ここ数年内に成年を迎える年齢のみなさんは、その誕生日によって成年となる日が大きく異なります。下の表をご覧ください。2022年4月1日から成年になる日が変わるため、移行措置として2022年4月1日には2002年4月2日~2004年4月1日までの2年間にうまれた人たちは一斉に新成人を迎えることになります。誕生日でもなければ、成人の日でもなく、お酒で乾杯をすることもできない中の突然の成年宣言。「今日からあなたは成年です!」と言われてもピンとこなくて戸惑いがありそうですね。

| 生年月日 | 新成人になる日 | 成人年齢 |

| 2002年4月1日以前生まれ | 20歳の誕生日 | 20歳 |

| 2002年4月2日~2003年4月1日生まれ | 2022年4月1日 | 19歳 |

| 2003年4月2日~2004年4月1日生まれ | 2022年4月1日 | 18歳 |

| 2004年4月2日以降生まれ | 18歳の誕生日 | 18歳 |

成年になると何が変わる?

できるようになること

- 契約

- 10年有効のパスポートの取得

- 国家資格の取得

- 民事裁判を起こすこと

- 性別変更を申し立てること

- 自分の住む場所、進学や就職などの進路を自分の意思で決定すること

引き続き20歳までできないこと

- お酒を飲む

- たばこを吸う

- ギャンブル

法改正に関連して変更になること

- 選挙権(2016年6月~既に変更)

- 女性の結婚年齢引き上げ(16歳→18歳)

18歳から自分の意思で契約が可能になる

成年となると、保護者の同意がなくても自分の意思でさまざまな契約ができるようになります。自分の名義で携帯電話を借りたり、クレジットカードを作ったり、ローンを組むこともできます。さらに、自分の住む場所や進路についても自分の意思で決定でき、ひとり暮らしの部屋の契約も可能です。自由にできることが増えていくのでワクワクすることも増えますが、一方ですべての行為に対し責任を持つのも「自分」となります。

自分の意思で契約をするという意味

未成年者は民法上、制限行為能力者とされ、契約などの法律行為をする場合には、親権者などの同意を得なければならないという規定があります。裏を返せば、親の同意を得ないでした契約は、本人または法定代理人である親権者などが取り消すことができるのです。(民法5条)この「未成年者契約取消し」をおこなうと、以下のような効果が発生します。(ただし、婚姻経験がない未成年者に限ります。)

契約時にさかのぼって、最初から契約自体が無効とされる

代金支払い義務がなくなる

既に支払った代金があれば返金を請求できる

購入した商品は返品する必要があるが、使用・消費した後であっても現状のままでの返品ができる

お気づきの通り、これらの規定は「未成年者を保護するため」にあります。つまり、成年には適用されません。自分の意思で自由に契約をするということ。それは、決めるのも自分ならば責任をとるのも自分。被害から身を守るのは自分自身しかいない。ということを意味します。

トラブルを未然に防ぐためにはマネー教育が必要

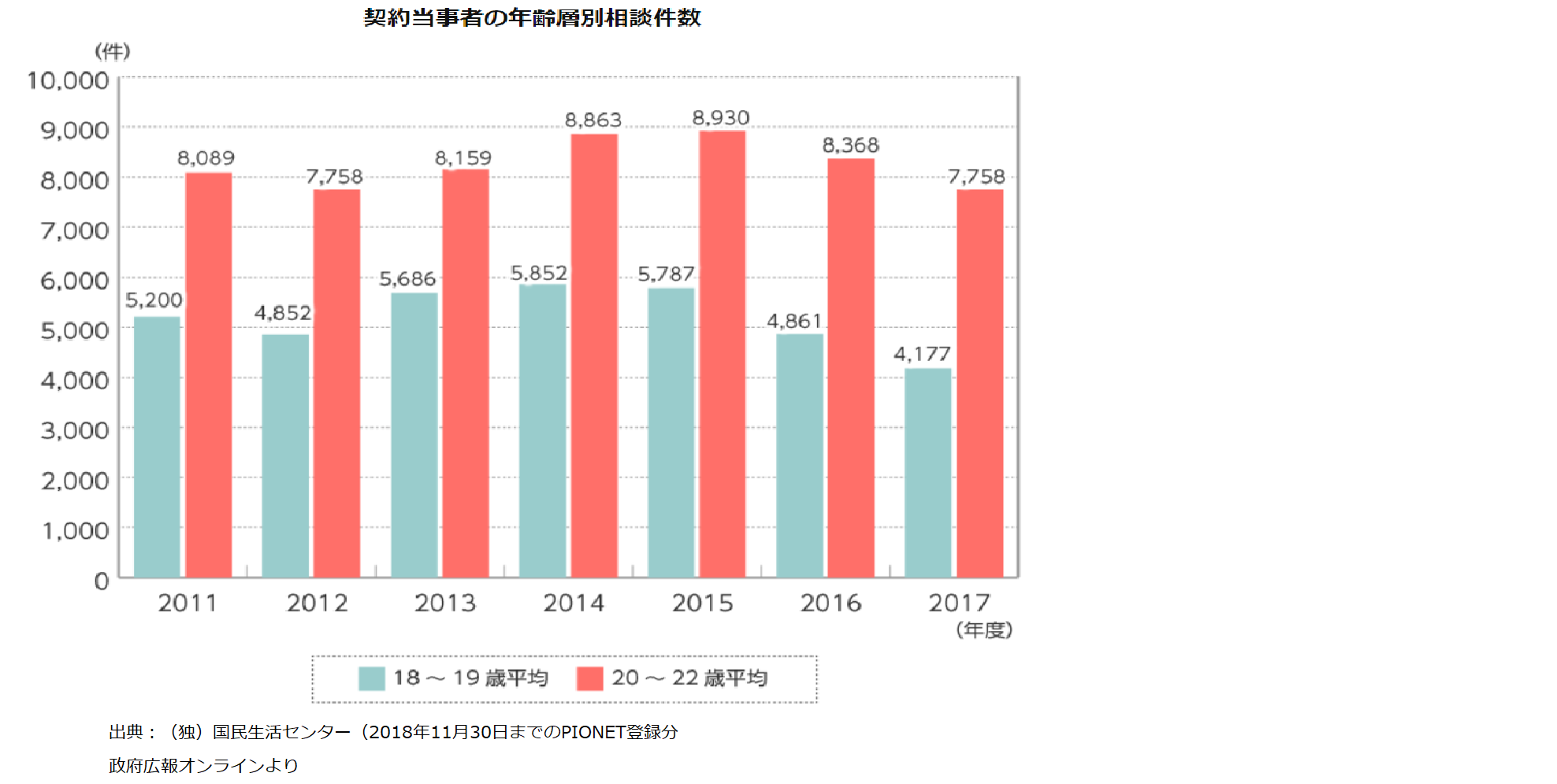

知識や社会経験が乏しく、保護がとれたばかりの新成人を狙った詐欺被害等はいまでも多くありますが、成年年齢が引き下げられ、今後は高校3年生も成年の仲間入りをすることによって、「18歳成年」に対する教育や世間の認識がしっかりと根づくまで、今よりさらに新成人をターゲットにしたトラブルが増えることは容易に想像できます。

トラブルに遭わないために未成年のうちにしておくべきこと

幅広い金融知識を身につける

知識は身を助く。知っているだけで回避できるトラブルは多数あります。詐欺被害等でまず狙われるのは「お金」です。口車に乗せられて契約してしまわないように、豆粒大のデメリットを読み飛ばして利用してしまわないように、クレジットカードやカードローンの仕組み、さまざまな金融商品の投資方法、金利、為替・・・なにからなにまで。幅広い金融知識を成年になる前に身につけることが望ましいのはいうまでもありません。

お金を稼ぐことを経験しておく

外でアルバイトをしなくても、お金を稼ぐ経験をすることはできます。こちらのブログで勧めているお助けマン報酬制度もそうですし、自分の不要品をメルカリで売ってみたり、手作り品やLINEスタンプなどをインターネット市場などで売ることもいいかもしれません。また15歳からは本人が取引主体者となって株式や投資信託の購入・売却等、取引を実行することもできます。

アルバイトやそれらの経験を通じて「簡単に稼げる方法なんてない!」「楽してお金が手に入るおいしい話はない!」ということを教えておくことが重要になります。それさえしっかりと理解していれば、言葉巧みに持ちかけられる「楽しておいしくお金を稼ぐ方法」に安易につられて詐欺被害に遭うことを回避することができます。

契約書に慣れておく

新成人が狙われる理由のひとつに、独特の小難しい言い回しの文章が並ぶ「契約書」をきちんと読めないと思われていることもあるのではないでしょうか。学生時代に契約書を目の前に置かれた経験のある子どもなんてほぼいませんから読めなくて当然です。でも、重要な契約を結ぶときには当たり前のように契約書を差し出され、サインを求められます。そして、サインをした事実でもって契約が成立し、責任を負うのです。この重要性を理解しないまま成人になるってゾッとしませんか?

そのような経緯もあって、大学共通テストで契約書などの実用的文章を取り入れる方針ができたのだと思います。大学共通テストの方針転換や成年年齢引き下げにともない、今後学校でも教育がなされるようになるかもしれませんが、願わくば家庭でも、「お小遣いのルール」など、子どもにとって身近なものを契約書におこすことからはじめ、独特な表現の意味、読み方や契約を交わすことの重要性について日頃から教えていきましょう。

おわりに

2022年4月から、146年ぶりに成年年齢が引き下げられます。「成年」になるということは自由を手に入れると同時に責任をとることを求められます。詐欺や悪い業者による消費者トラブルの多くは「お金」を巡るものです。金融知識を幅広くもち、正しい理解を深め、正しくお金を増やすことを幼い頃から教えていくことで、「お金」にまつわるさまざまなトラブルを自分で回避できる新成人へと育てていきましょう。